A explicação Sociológica

uma análise à luz de Florestan Fernandes, Émile Durkheim e Pierre Bourdieu

By Artur Damião

December 11, 2025

Contextualização

O 22° Congresso Brasileiro de Sociologia, que acontecerá entre os dias 15 e 18 de julho, conta com 25 grupos de trabalho, 51 mesas redondas, 31 comitês de pesquisa. Conta, também, com 09 minicursos. Nenhum deles se dedica exclusivamente ao debate de métodos, técnicas de pesquisa e explicação em Sociologia. No Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas Universidade de São Paulo (PPGS/FFLCH-USP) não há o oferecimento de disciplinas metodológicas para a formação do pós-graduando em Sociologia para o ano de 20251. Apesar de haver certo grau de trabalhos que apresentam disputas e conceituações metodológicas, essa preocupação não parece tão frequente entre os colegas sociólogos. Nas discussões das disciplinas, por exemplo, os aspectos de metodologia e epistemologia na Sociologia, por vezes, parecem laterais. Não parece haver um espaço específico para discussões dessas questões, como procurei demonstrar a partir da constatação de que não há nenhum local para essa discussão sistemática no Congresso de nossa área. Essas percepções, ainda incipientes, motivaram a escrita e leitura deste trabalho.

Os chamados debates metodológicos só são prejudiciais ou inúteis quando se voltam para questões meramente especulativas, ou quando são desenvolvidos com ânimo dogmático, divorciando-se de temas e problemas de significação científica. Em um bom curso de ciências sociais, eles devem ter um lugar apropriado na complementação da formação da formação teórica dos alunos, devendo seguir-se à aprendizagem das técnicas de investigação (Fernandes, 1972, p. xiii)

Introdução

Enfrentando como problema a reconstrução da realidade e suas implicações lógicas, Florestan Fernandes afirma que a realidade social só pode ser conhecida pela análise (Fernandes 1972, 24). A análise é consistida, essencialmente, em converter os dados imediatos da experiências em dados manipuláveis pelo raciocínio científico. Isso porque, em nossa disciplina, o cientista lida com representações dos fatos ou fenômenos, não sendo a realidade passível de apreensão imediata. As “ciências da observação”, diferentemente das “ciências experimentais” (especialmente aquelas que podem explorar de forma sistemática o método hipotético-dedutivo), precisam lidar com fenômenos cuja explicação e descrição demandam a reconstrução das unidades investigativas (um órgão ou um organismo, uma pessoa ou um conjunto de pessoas, uma pequena comunidade ou a sociedade industrial) (Fernandes 1972, 4). Este é, para nós, sociólogos, um problema porque a sociologia se desenvolveu de forma vagarosa e irregular, e talvez dispersa (considerando as diferentes tradições sociológicas, como a francesa, alemã, norte-americana etc.), no que diz respeito à investigação empírica sistemática.

Essa concepção expressa por Fernandes (1972) dialoga estritamente com o ofício de sociólogo apresentado por Bourdieu (1989). Para este autor, o ofício do sociólogo consiste em converter problemas muito abstratos em operações científicas práticas. É o habitus científico, definido como

uma regra feita homem ou, melhor, um modus operandi científico que funciona em estado prático segundo as normas da ciência sem ter estas normas na sua origem: é esta espécie de sentido do jogo científico que faz com que se faça o que é preciso fazer no momento próprio, sem ter havido necessidade de tematizar o que havia que fazer, e menos ainda a regra que permite gerar a conduta adequada (Bourdieu, 1989, p. 23).

A operação mais importante para o fazer sociológico é a construção do objeto. Entretanto, essa tarefa é constantemente ignorada, principalmente porque o debate dominante posto é o do paradigma entre “teoria” e “metodologia” (Bourdieu 1989, 24).

A contribuição de Durkheim

Antes de dar continuidade a explanação, é necessário retornar. A preocupação com a construção do objeto sociológico está presente desde a fundação da sociologia enquanto disciplina científica. Partindo do positivismo de Comte, Durkheim (2012) empenha-se na formulação da sociologia enquanto ciência, mas criticando a insuficiência comtiana demarcada por uma postura contemplativa e filosófica, que foi incapaz de fornecer (ou, ao menos, enunciar) um método científico para o estudo do fenômeno social. Para Durkheim (2012), as ciências humanas pareciam estagnadas em decorrência da sua falta de objetividade e método. É nesse sentido que nosso autor busca (re)construir, antes de propor um método, os principais elementos para a análise do mundo social.

Daí, faz-se necessário entender de forma ulterior o que é um fato social. Costumeiramente, um fato social é empregado para definir tudo aquilo que ocorre no interior de uma sociedade. A partir dessa lógica, todas as interações e eventos humanos podem ser designados como fatos sociais, fazendo com que a sociologia não tenha para si um objeto próprio de investigação. Um elemento básico, mas fundamental, para a compreensão do fato social é o seu caráter de exterioridade aos indivíduos. Como apresenta Durkheim (2012), o sistema de signos, o sistema monetário, o sistema de crenças etc., já existem antes de minha própria existência; funcionam e continuarão funcionando independente do uso que faço deles. Esses são alguns exemplos de coisas que existem fora das consciências individuais.

Além do caráter exterior de um fato social, este também apresenta elementos imperativos e coercitivos, fazendo com que sejam impostos a quem quer seja o indivíduo, independente de gosto individual ou subjetivação. Um exemplo mais representativo do caráter coercitivo de um fato social são as regras do direito: caso haja a tentativa de violá-las, elas reagem contra mim. É importante notar que, embora por vezes o caráter coercitivo do fato social não seja de fato sentido pelo indivíduo, ele está sendo imposto. De maneira análoga, o ar não deixa de ser pesado só porque não sentimos o seu peso (Durkheim 2012, 34). A língua que se usa no cotidiano; os métodos de trabalho empregados; as roupas costumeiramente utilizadas e mudadas a depender de ocasiões específicas são exemplos da coerção2 do social em seu subproduto: o indivíduo. Entretanto, nosso autor apresenta que, caso se intente vencer a coerção imposta, não é possível fazê-lo sem algum esforço: ou seja, há a obrigação de lutar contra elas. Esses fatos representam um novo tipo, pois não se tratam de fenômenos orgânicos, de tipo biológico, ou fenômenos físicos; tratam-se de fenômenos de tipo social.

Segundo nosso autor, a estatística pode nos auxiliar a depurar os fatos individuais. Como exemplo, a taxa de suicídio representada pela fórmula abaixo podem ser analisadas em conjunto com outros estratos para investigar a influência de determinado estado de alma coletiva (Durkheim 2012, 37) na sociedade:

\begin{equation} T_{\text{suicídio}} = \frac{S_{\text{total}}}{P_{\text{população}}} \end{equation}

No caso específico do suicídio, é possível observar uma constante em alguns estratos sociais. E, de modo geral, não se comete suicídio em todas idades, nem em cada idade com a mesma intensidade, tampouco da mesma forma. A conclusão desta linha de raciocínio é que o fato social existe independentemente das formas individuais. O fato social pode ser definido como sendo

toda maneira de fazer, fixa ou não, capaz de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior; que é geral na extensão de uma dada sociedade que tem existência própria, independente de suas manifestações individuais (Durkheim 2012, 40)

A necessidade do distanciamento

Para Durkheim, os homens sempre estabelecem noções ou pré-noções acerca dos elementos que o cercam. A representação que temos das coisas podem facilmente desempenhar um papel na assimilação de coisas, fatos ou conceitos, mas ao mesmo tempo é teoricamente falsa. O método que vai das ideias às coisas, e não das coisas às ideias não poderia dar resultados objetivos. Não é por meio da elaboração das noções de qualquer maneira que nós chegaremos a descobrir as leis da realidade. Durkheim (2012) apresenta que este é um modo de fazer ciência puramente ideológico, que surge apenas para satisfazer as necessidades mais imediatas, sendo orientado à prática. É, portanto, incompleto. Busca-se, ao invés de explicações, soluções. Nosso autor apresenta que esse procedimento arcaico também é visto noutras ciências: a alquimia, forma arcaica da química; a astrologia e a astronomia (Durkheim 2012, 42–44).

Nesse sentido, a contribuição de Bourdieu, Chamboredon, and Passeron (1999) se destaca ao apresentar a ideia de vigilância epistemológica. Para o autor, essa vigilância é um processo contínuo e essencial que permite o afastamento das pré-noções e dos pressupostos acríticos que podem enviesar a pesquisa sociológica. Bourdieu, Chamboredon, and Passeron (1999) enfatizam que a vigilância epistemológica implica em um monitoramento rigoroso dos dados, análises, escolhas metodológicas e da própria teoria. O objetivo é assegurar a coerência interna e a adequação desses elementos com os objetivos e a proposta do estudo (Bourdieu, Chamboredon, and Passeron 1999). A ausência ou falha dessa coerência na utilização dos conceitos (a axiologia) pode levar à allodoxia. Este termo refere-se à apropriação equivocada de doxas (verdades ou crenças estabelecidas), resultando em compreensões enviesadas ou deturpadas da realidade. Em outras palavras, a allodoxia é a “verdade” que se estabelece, mas de forma errônea, porque não foi submetida ao rigor da vigilância epistemológica (Bourdieu, Chamboredon, and Passeron 1999). Assim, a vigilância epistemológica constitui-se como sendo uma postura crítica constante para evitar que o pesquisador caia nas armadilhas do senso comum e da falsa familiaridade com o objeto de estudo.

A crítica de Durkheim a Stuart Mill vai justamente nessa direção. Especificamente em relação à economia política, Durkheim argumenta que o objeto da economia política não é construído a partir da realidade, mas sim a partir de uma ideia (uma possibilidade, concepções do espírito) que se tem deste objeto. Este método dedutivo, segundo o autor, do qual se depura um conceito e chega a outros, não possui caráter científico. No caso do valor, Durkheim apresenta como este objeto poderia ser estudado como se deve estudar uma realidade. Primeiro, reconheceria a coisa que pode ser chamada por esse nome, ou seja, o valor; para depois classificar as espécies de valor, buscando por meio de induções metodológicas o motivo pelo qual as espécies de valor variam e, só então, comparar os diversos resultados para extrair deles uma fórmula geral. Só a partir de todos esses procedimentos a teoria do valor poderia de fato vir. O que ocorre é, segundo Durkheim, que o economista já tem para si uma pré-noção, ideia ou concepção do valor, e a partir da ideia que se tem é construída a sua definição (Durkheim 2012, 50). As especulações não são científicas, porque elas têm como objetivo não determinar aquilo que é, mas sim o que ela deve ser. A lei da oferta e da procura, segundo Durkheim, não foi estabelecida de maneira indutiva3. Deste modo, nenhuma experiência ou comparação metodológica foi operacionalizada para saber que, de fato, as relações econômicas procedem dessa forma.

Ainda em relação aos fenômenos sociais, Durkheim constata que eles são o único datum oferecido ao sociólogo (Durkheim 2012, 51), de modo que é tudo aquilo pode ser imposto à observação. Como os fenômenos sociais são possuem um caráter externo aos homens, é nessa qualidade de exterioridade que eles devem ser estudados: desvinculados das pré-noções dos sujeitos conscientes. Reconhece-se um fato social a partir da constatação de que ele não pode ser mudado simplesmente pelo desejo pessoal e individual de alguém. O fenômeno social não é, entretanto, imutável. Mas, sim, é preciso de um esforço trabalho para modificá-lo. Desse modo, os fenômenos sociais nos impõe, de fora, a nossa própria vontade (Durkheim 2012, 52).

Para concluir, Durkheim afirma que a reforma que deve ser introduzida na Sociologia é idêntica à que foi introduzida na Psicologia. É preciso que a Sociologia passe do estado subjetivo para a fase objetiva.

O normal e o patológico

Ainda na sua explanação, Durkheim (2012) sublinha a importância fundamental de distinguir entre o fato social normal e o patológico. Para ele, a normalidade de um fato social não é um juízo de valor, mas uma questão de generalidade. Fatos sociais normais são aqueles que se manifestam de forma mais geral e difundida em uma determinada sociedade, enquanto os patológicos são suas exceções ou desvios menos comuns.

Essa distinção serve como a base para a análise sociológica, permitindo que a norma seja o ponto de partida para compreender a dinâmica social. Para ilustrar essa lógica, Durkheim recorre à analogia biológica de saúde e doença. Ele parte do pressuposto de que a saúde representa o ápice da excelência de um organismo em sua capacidade de sobrevivência, sendo a doença seu oposto. Contudo, essa analogia revela uma complexidade: ao observar o ciclo de vida humano, um organismo desempenha funções consideradas normais, como a reprodução, a infância e a velhice. No entanto, nessas fases, o corpo pode estar intrinsecamente mais enfraquecido ou suscetível a ocorrências. Isso levanta questionamentos incisivos: Seriam a infância e a velhice, por sua natureza de maior vulnerabilidade, estados de doença? Se sim, a única fase “saudável” da vida humana seria a idade adulta? E, mais problemático, como distinguiríamos um idoso saudável de um idoso doente se a própria condição de ser idoso fosse classificada como patológica por essa lógica?

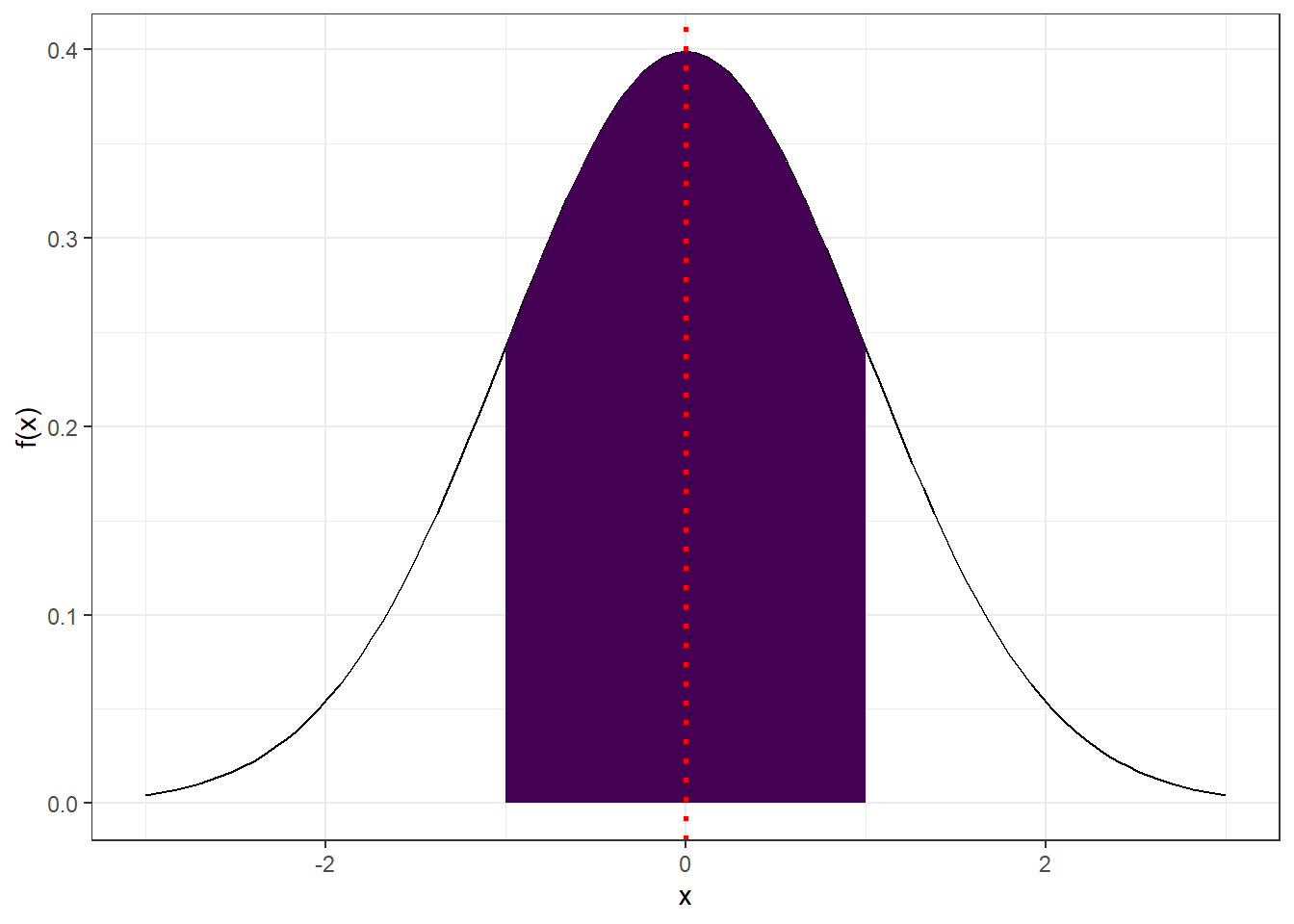

O caráter normal do fenômeno se verificar a partir da constatação da sua externalidade e generalidade. A figura 1 ilustra este ponto, por meio da generalidade dos fatos.

Figure 1: Média dos fenômenos normais

É a partir dessa conceituação que Durkheim apresenta uma de suas concepções polêmicas. Para Durkheim, o crime é normal desde que não ultrapasse taxas exorbitantes4. O crime é parte integrante de toda sociedade saudável. A primeira constatação para a normalidade do crime é a de que o crime ocorre em todas as sociedades, sendo impossível existir uma sem ele. Desse modo, é um fenômeno geral. Durkheim argumenta que o crime é relativo e proporcional à cada sociedade. Se numa dada sociedade o roubo e o assassinato são intoleráveis, passíveis de comoção social, ao mesmo tempo em que outras atividades como furto ferem menos a consciência coletiva; é possível que numa sociedade de santos, para citar o exemplo do autor, a menor digressão tida para uma sociedade comum seja motivo de pena máxima. Portanto, o crime é relativo à cada sociedade (Durkheim 2012, 83–85). A consciência comum, caracterizada pela média das consciências, é a que determina objetivamente aquilo que é criminoso. Isso porque cada organismo tem para si alguma variação, para mais ou para menos, daquilo que se considera criminoso, de modo que as consciências individuais se diversificam.

O argumento de Durkheim (Durkheim 2012, 86, §1) de que o crime é necessário porque está ligado às condições fundamentais da vida social e, portanto, é útil para o desenvolvimento normal da moral e do direito aparenta ser teleológico, caindo em uma argumentação circular. No que se diferencia, também, do constante desenvolvimento e progresso comtiano, o qual foi criticado no começo de sua exposição? Segundo nosso autor, caso os sentimentos coletivos chegassem num grau elevado de intensidade devido à sua unanimidade, tamanha seria a potência da consciência coletiva e que de tal forma o crime não existiria. Nosso autor menciona que “nada é bom indefinidamente e sem medida” (Durkheim 2012, 86, §2). Além da utilidade indireta do crime, que reside no reforço da consciência coletiva de um corpo social, Durkheim (2012) argumenta que ele possui também uma utilidade mais direta. De forma objetiva, a existência do crime e do criminoso pode provocar mudanças significativas na sociedade, impulsionando o avanço da consciência moral. Esse processo sugere uma espécie de predeterminação de novas formas sociais, como as jurídicas, que estão por vir. Nesse sentido, o crime é útil por representar um prelúdio da moral que ainda se estabelecerá. Ainda assim, Durkheim (2012) faz uma ressalva crucial: embora o crime possa ser funcional, seu crescimento ad infinitum não expressa normalidade. Pelo contrário, tal expansão descontrolada indicaria uma morbidade social. Assim, o crime estaria para a doença como o remédio está para a pena, ou seja, serve como um sinal que exige uma resposta adaptativa, mas sua proliferação excessiva aponta para um estado patológico.

Para o autor, o crime ofende, dentro de uma mesma sociedade, os sentimentos coletivos mais universais. De modo que, para Durkheim, “um simples restabelecimento da ordem perturbada não basta; é preciso uma satisfação mais violenta. A força contra a qual o crime se choca é demasiado intensa para reagir com tanta moderação (Durkheim 2015, 100)”. O sentimento coletivo representa a sociedade. Ofendê-lo, é, portanto, ofender a sociedade. Para ilustrar seu ponto, Durkheim comenta que basta ver, por exemplo, quando algum escândalo moral acontece numa cidade pequena.

As pessoas param na rua, visitam-se umas às outras, encontram-se nos lugares combinados para falar do acontecimento e indignam-se coletivamente. De todas as impressões similares que se permutam, de todas as raivas que se exprimem, produz-se uma raiva única, mais ou menos determinada conforme o caso, que é de todos sem se de ninguém em particular. É a raiva pública (Durkheim 2015, 103).

O crime, conforme o exemplo apresentado pelo autor, aproxima as consciências honestas e as concentra. Demonstra-se, portanto, o caráter social do crime. A partir disso, uma vez que a consciência coletiva é atingida, é preciso que seja ela a resistir, e é necessário que a resistência seja coletiva. É nesse sentido que a natureza dos sentimentos coletivos que explica a pena, e por conseguinte, o crime (Durkheim 2015, 104).

A construção do objeto sociológico

Frente ao exposto, perguntemo-nos: por que é necessário reconstruir o objeto de investigação nas ciências sociais? Fernandes (1972) responde à essa pergunta afirmando que as ciências sociais, geralmente, não podem recorrer à observação experimental, que permite ao pesquisador isolar as instâncias empíricas essenciais para a compreensão do fenômeno estudado. Em outras ciências que não as sociais, o pesquisador consegue, a partir de um conjunto de evidências providas pela observação experimental, passar do “caso concreto” para o “caso típico”, permitindo a explicação do fenômeno observado. Ou seja, a partir de uma série de evidências de \(B\), observadas de forma experimental, é possível denotar que este conjunto de evidências resultam (causam) no fenômeno \(A\). Logo, $$B \implies A$$ O processo lógico de abstração, a partir das evidências de \(B\), em conjunto com operações intelectuais, permitem chegar na descrição sintética de um fenômeno observado \(A\). Grosso modo, identificam-se duas operações neste processo: elimina-se aquilo que é acidental e circunstancial, a partir da construção analítica de casos típicos; e então passa-se para a etapa de interpretação das instâncias empíricas previamente selecionadas, com o objetivo último de explicar o fenômeno observado. Essa explicação, de caráter positivo, separa (ou encadeia) dois processos: o primeiro, caracterizado por operações intelectuais de caráter técnico (isolar as variáveis de interesse); e o segundo, operações intelectuais de caráter lógico (explicação do fenômeno). Entretanto, as condições de observação experimental nas ciências sociais ainda são limitadas.

Bourdieu (1989) apresenta que a construção do objeto se dá por meio de um trabalho construído à miúde, com sucessivos retorques, a partir de uma série de acréscimos, remendas, correções etc., sugeridas pelo conjunto de princípios práticos que orientam as opções minúsculas e decisivas. Essa construção (do objeto sociológico) não se assemelha, portanto, ao trabalho de um engenheiro que desenha um plano antecipadamente para então o executá-lo; ou então que parte de uma grande inauguração teórica. É, nesse sentido, uma construção relacional. Pensar de maneira relacional, é compreender que o objeto analisado não está isolado de um conjunto de relações de que retira o essencial das suas propriedades. Dessa forma, pensar o mundo social de maneira realista, ou substancialista, é um pensamento primário.

Tanto em Fernandes (1972) quanto em Bourdieu, Chamboredon, and Passeron (1999), fazer pesquisa científica pressupõe a reeducação moral do investigador, com a finalidade de apresentar uma representação objetiva do sentido das ações e das relações em questão.

A explanação na Sociologia

Considerando que as condições de observação experimental nas ciências sociais ainda são limitadas, a indução permite ao investigador passar do fenômeno bruto (tal qual ele se encontra no mundo, apreendido pelo sentido) para o fenômeno puro, onde ele pode ser representado a nível genuinamente empírico. Fernandes (1972) constata que

o tratamento analítico dos fenômenos estudados alarga o campo de observação, tornando evidentes e inteligíveis os aspectos da realidade social que não são diretamente acessíveis às técnicas de primárias de levantamento de dados, e oferece meios precisos para a reprodução unitária das condições de manifestação dos fenômenos, significativas para a explicação científica (Fernandes 1972, 13).

A partir desses procedimentos, é possível que o investigador transforme dados brutos em um conjunto ordenado de evidências empíricas que garantem a representação analítica dos fenômenos investigados, bem como sua condição de produção. Essa etapa, a observação, constitui o ponto de partida e o único fundamento seguro da interpretação da realidade nas ciências sociais (Fernandes 1972, 15). É, também, a fase mais importante na pesquisa empírica sistemática.

A pesquisa empírica sistemática se organiza em três grandes fases interligadas: primeiramente, a definição do objeto de investigação, que é um passo preliminar à observação; em segundo lugar, a observação propriamente dita, uma etapa crucial para garantir uma interpretação segura da realidade por meio da reconstrução do objeto; e, por fim, a elaboração interpretativa das evidências empíricas descobertas durante o processo de observação. Essas fases, ou etapas, são intrinsecamente interdependentes, influenciando-se mutuamente e sugerindo um ordenamento específico para o trabalho científico do investigador. Diante desse cenário, Fernandes (1972) levanta uma questão central: como a maneira de definir o objeto de investigação repercute no processo de observação e, consequentemente, como isso se reflete nas instâncias empíricas dela?

A forma como o objeto de investigação é delimitado é, de fato, essencial para o desenvolvimento e a estrutura da pesquisa. Todos os passos subsequentes, que incluem a observação, manipulação e análise dos dados, são intrinsecamente dependentes do sistema de referência escolhido pelo investigador (Fernandes (1972), p. 16). Esse esforço de reproduzir o concreto por meio do pensamento e de explicar a realidade de forma sistemática remete a um dos grandes feitos de Marx em sua Crítica da Economia Política. Ademais, a análise cuidadosa da natureza das evidências empíricas proporciona às ciências sociais um recurso equivalente à experimentação nas ciências naturais.

O controle das observações

Fernandes (1972) também se dedica a discutir o erro de observação nas ciências sociais. Em pesquisas de tipo qualitativo, por exemplo, o erro costuma ser evidenciado apenas ao final da reconstrução analítica, e sua correção exige a repetição das operações intelectuais que falharam. Convencionalmente, o erro é frequentemente atribuído à primeira fase da observação5, ou seja, ao levantamento direto ou indireto dos dados brutos. Contudo, há quem argumente que a probabilidade de erros é maior nas duas últimas fases da observação. Independentemente da fase em que ocorram, Fernandes (1972) constata que as ciências sociais carecem de ferramentas e meios regulares para a verificação e retificação desses equívocos. Essa limitação é atribuída, principalmente, ao caráter pouco experimental das ciências sociais, onde o uso de recursos para a observação controlada e a análise de modelos experimentais de pesquisa é infrequente.

Decorre desse caráter das ciências sociais um maior interesse na primeira fase da observação, porque é dela que depende o valor da análise e das generalizações. A presença exacerbada, por exemplo, de subjetividade por parte do pesquisador nesta etapa pode comprometer o projeto de pesquisa. As outras etapas da observação também devem ser tratadas com o devido interesse. Isso, pois, para Fernandes (1972, 23), “os resultados da análise não dependem somente da exatidão das observações originais”. No que diz respeito à pesquisa qualitativa, a concepção crítica da documentação e a seleção das instâncias empíricas mais consistentes e de maior significação comprovada promovem um alicerce para a investigação científica 6. Nas pesquisas quantitativas, tratar criticamente os dados permite direcionar a análise para casos homogêneos, promovendo uma vantagem para observação das variáveis de interesse. Assim, considerando que a primeira etapa da observação tenha ocorrido com sucesso, o resultado final da análise dependerá praticamente do procedimento de “descrever” e “explicar” a realidade.

De uma forma ou de outra, as três fases do processo de observação são de crucial atenção para o pesquisador. O no conhecimento objetivo da realidade que se investiga, que o raciocínio se desenvolve a partir dos dados empíricos. A conclusão de Fernandes (1972) à respeito do problema do controle das observações nas ciências sociais é de que ele difere do das ciências experimentais apenas por não dispormos de instrumentos efetivos e acessíveis de verificação de constatações e de correção de erros. O problema do controle nas ciências sociais se ajusta às condições de pesquisa nas diferentes disciplinas científicas.

A Complexidade da Pesquisa Sociológica

A construção do conhecimento nas ciências sociais, conforme explorado, revela-se um empreendimento intrinsecamente complexo, alicerçado em fundamentos lógicos e metodológicos rigorosos, mas constantemente desafiado pela natureza dinâmica e subjetiva de seu objeto. Os procedimentos analíticos são reconhecidos como indispensáveis para Fernandes (1972), uma vez que a realidade social não se entrega diretamente à apreensão. A pesquisa empírica sistemática, nesse sentido, desdobra-se em fases interdependentes – da definição do objeto à observação e à elaboração interpretativa das evidências –, que, embora ordenadas, influenciam-se mutuamente. O pesquisador nas ciências sociais estabelece uma relação peculiar com seu objeto, observando a comunicação no plano simbólico entre ele e os sujeitos investigados. Essa dinâmica impõe limites às generalizações, pois, como Fernandes (1972) aponta, os fenômenos sociais não se reduzem a um sistema universal de referência empírica e a constante mudança do mundo social gera uma descontinuidade que particulariza o conhecimento. O objetivo do conhecimento generalizador, portanto, é explicar os fatores atuantes em sistemas sociais específicos, sem pretender esgotar toda a vida social, mas sim reconstruir analiticamente os aspectos empiricamente fundamentados que se relacionam à estrutura e organização do sistema de interesse.

No entanto, a garantia da objetividade e a superação de vieses metodológicos são questões centrais e problemáticas. A discussão sobre o erro de observação, levantada por Fernandes (1972), ilustra essa fragilidade: nas pesquisas qualitativas, o erro é percebido tardiamente e as ciências sociais, diferentemente de disciplinas mais experimentais, carecem de meios regulares para sua verificação e retificação. É precisamente nesse ponto que a vigilância epistemológica de Bourdieu, Chamboredon, and Passeron (1999) se torna vital. Como discutimos anteriormente, essa vigilância representa uma postura crítica constante, um esforço para romper com as pré-noções e as doxas enviesadas (allodoxia), que podem contaminar a análise sociológica. Bourdieu (1989) vai além, criticando a própria pedagogia da sociologia, que, ao evocar oposições fictícias e perpetuar “batalhas do passado” por meio do “culto escolar dos clássicos”, impede o avanço do conhecimento. Para ele, o sociólogo não apenas estuda um fenômeno inserido na “teia social”, mas ele próprio está imerso nela, exigindo uma “sociologia da sociologia” ou uma objetivação participante para desvendar as vantagens estruturais e os interesses que moldam a produção do saber. A consciência dessa inserção na “teia” e a necessidade de uma ruptura com o senso comum são o que permite ao pesquisador dar um passo adiante, adquirindo uma postura verdadeiramente crítica e reflexiva.

Assim, a pesquisa sociológica emerge como um processo de reconstrução analítica rigorosa, que busca generalizações contextualizadas e, ao mesmo tempo, exige do pesquisador uma contínua autocrítica e vigilância contra as armadilhas da subjetividade e dos “falsos saberes” instituídos. É na tensão entre a busca por um conhecimento fundamentado empiricamente e a capacidade de reflexão sobre as próprias condições de produção desse conhecimento que reside o desafio e a vitalidade da sociologia.

Referências bibliográficas

Bourdieu, Pierre. 1989. O poder simbólico. Lisboa: Difel/Bertrand.

Bourdieu, Pierre, J. C. Chamboredon, and Jean-Claude Passeron. 1999. Ofício de Sociólogo: Metodologia da pesquisa na sociologia. 7th ed. Petrópolis: Vozes.

Durkheim, Émile. 2012. As regras do método sociológico. 1st ed. São Paulo: Edipro.

———. 2015. Da divisão do trabalho social. 1st ed. São Paulo: Edipro.

Fernandes, Florestan. 1972. Fundamentos empíricos da explicação sociológica. 2nd ed. São Paulo: Editora Nacional.

Mill, John Stuart. 2020. Lógica das ciências morais. Translated by Alexandre Braga Massella. Editora Iluminuras.

-

Há uma disciplina ofertada pelo professor Alexandre Braga Massella (Metateoria, Teoria e Explicação em Sociologia), que tem como objetivo explicitar as estratégias que conduzem a explicação sociológica do ponto de vista epistemológico. Não há, entretanto, nenhuma disciplina que apresente métodos e técnicas de investigação em Sociologia ↩︎

-

O termo coerção apresentado por Durkheim (2012) frequentemente vem acompanhado de críticas, justamente porque fere uma concepção absoluta de individualismo, agência e liberdade. ↩︎

-

A indução em Durkheim é consistida, paralelamente, à definição de Mill (2020). A indução é “o processo pelo qual nós concluímos que o que é verdadeiro para certos indivíduos de uma classe é verdadeiro para toda a classe, ou o que é verdadeiro para certas épocas deve ser verdadeiro, em circunstâncias similares, para todas as épocas”. ↩︎

-

Entretanto, o autor não define em que medida uma taxa poderia distinguir o crime normal do patológico. ↩︎

-

As fases da observação são constitúidas em: primeiro, levantamento de dados brutos; segundo, limpeza e tratamento de dados; e terceiro, manipulação analítica para fins de reconstrução empírica do objeto de investigação. ↩︎

-

A esse respeito, ver Bourdieu (1989) e Bourdieu, Chamboredon, and Passeron (1999). ↩︎

- Posted on:

- December 11, 2025

- Length:

- 23 minute read, 4720 words

- See Also: